En quelques mots

La prise en compte de la parole des scientifiques dans la concertation internationale pour la protection de la nature

2024, le Secrétaire général de l’ONU exhorte le monde à « faire la paix avec la nature » : « La nature, c’est la vie. Et pourtant, nous lui livrons une guerre – une guerre dans laquelle il ne peut y avoir de vainqueur ». En effet, notre survie dépend de notre capacité à faire cesser la dégradation des milieux naturels, qui se poursuit à un rythme effréné malgré des objectifs fixés à l’échelle internationale et la mobilisation de la communauté scientifique : 1992, la Convention pour la Diversité Biologique est adoptée, afin de soutenir les états dans leurs efforts de protection du vivant ; 2012, une interface entre la communauté scientifique et les états est créée, l’Ipbes; 2022, le cadre de Kunming-Montréal est adopté, pour faciliter l’action publique. Depuis 50 ans, les scientifiques travaillent à développer des concepts éclairants : notion de service écosystémique, solutions fondées sur la nature… Mais à ce jour, seuls 44 états ont déposé leurs plans d’action nationaux : la mise en œuvre patine. Les savoirs sont nombreux et disponibles, comment comprendre le peu de résultats atteints ? A l’heure où l’esprit de découverte et d’exploration ne sont plus les moteurs principaux de notre action, l’évaluation régulière et précise de l’état du vivant sur notre planète est la clé de notre avenir. Il est encore temps ! Ce projet a pour but d’évaluer les freins et les leviers de la prise en compte de la parole des scientifiques dans la décision politique.

Impacts sociétaux

- Organisation socio-économique

- Politiques publiques

- Valeurs et représentations

Porteur du projet

Structure

Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris (iEES), Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris.

Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociales des entreprises (LIRSE), Faculté des sciences de l’administration, 2325, rue de la Terrasse, Université Laval, Québec.

Axes de recherche

iEES Paris : 1) Analyse et la modélisation des systèmes écologiques pour une écologie et des sciences de l’environnement prédictives. 2) Contribution à l’innovation en gestion durable de la biodiversité et à l’élaboration des stratégies d’adaptation aux changements planétaires. 3) Formation aux avancées récentes de l’écologie, des sciences de l’environnement et de l’ingénierie écologique. LIRSE : 1) Mécanismes de la responsabilité sociale des entreprises, 2) Construction d’initiatives favorisant la mise en place d’infrastructures de marché — en complément du droit — qui maximisent les bénéfices sociaux et environnementaux des entreprises et marchés.

Équipe

Tutorat

Sébastien Barot, Directeur de recherche en Ecologie ; Rémi Beau, Chargé de recherche en Philosophie ; Luc Brès, Professeur titulaire en Sciences de l’administration,

Parcours et expertise

Sébastien Barot travaille dans le domaine de l’écologie des sols et des écosystèmes, des interactions souterrain-aérien et du recyclage des nutriments. Il allie travaux de terrain, expérimentation et modélisation mathématique combinant des approches écologiques et évolutives. Remi Beau est spécialiste de philosophie de l’environnement, il travaille sur les notions d’éco-centrisme, de perfectionnisme moral et sur les enjeux épistémologiques, éthiques et politique de la transition écologique et sociale. Luc Brès s’intéresse à la responsabilité sociale des organisations et travaille actuellement sur la gestion de la biodiversité, notamment les marchés et modèles d’affaires émergents autour de la biodiversité et sur la capacité des professionnelles de la biodiversité à défendre le vivant.

Candidat·e

Loraine Simon-Chautemps

Parcours

Loraine Simon-Chautemps est diplômée d’une L3 Recherche en Sciences sociales à Dauphine-PSL, d’un M2 Recherche en Management et Développement Durable à Dauphine et d’un M2 Gestion de l’Environnement à l’Université de Montpellier. Ses travaux sur les écologues l’ont amenée à réaliser un stage de fin d’études à la Faculté des Sciences d’Administration de l’Université Laval (Québec), en analyse de données qualitatives sur les pratiques des biologistes face à la marchandisation des outils de protection de la biodiversité. Elle continue aujourd’hui cette collaboration avec l’Université Laval et travaille sur une première publication scientifique, qui décrypte la réglementation Eviter Réduire Compenser visant à assurer un objectif de 0 artificialisation nette sur le territoire français et décrit 4 grands obstacles rendant difficile la bonne application de cette loi pour les écologues.

Présentation du projet

#Biologistes

# Ecologues

# Interfaces sciences-politiques

# Concertation internationale

# COP

# IPBES

# Sciences sociales

# Sciences politiques

# Sociologie de la conservation

# Pluridisciplinarité

Descriptif

Ce projet de recherche met à profit les sciences sociales afin d’analyser la place accordée à la science dans les arènes politiques.

Les grandes questions auxquelles nous chercherons à répondre sont les suivantes :

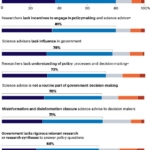

– Quel est le rôle des scientifiques dans la concertation internationale pour la protection de la biodiversité ? Quelle place leur est attribuée dans la construction des orientations ? Dans quelle mesure leurs travaux sont-ils pris en compte ?

– Le savoir scientifique peut-il être rendu plus audible pour le pouvoir politique ou fait-il face à des obstacles qui ne dépendent pas de sa nature ou de sa qualité ? De nouvelles recherches ou des approches scientifiques différentes pourraient-elles améliorer les capacités de protection de la biodiversité ?

Pour répondre à ces questions, trois échelles d’élaboration de politiques de protection de la nature seront étudiées : une échelle internationale (conférences internationales), une échelle régionale (stratégies européenne et nord-américaine) et une échelle nationale (stratégies française et canadienne). L’idée est de comparer la structuration des savoirs scientifiques naturalistes à l’échelle nationale entre la France et le Canada, puis la manière dont les savoirs nationaux atteignent les instances de décision internationale, en étudiant les intégrations européennes et nord-américaines des réseaux de données naturalistes. La comparaison permettra de mettre en évidence pour chaque pays les ressorts de la structuration des savoirs d’une échelle locale à une échelle internationale, et ainsi de mieux comprendre les freins et leviers à leur prise en compte dans la décision politique.

Le choix de la France et du Canada repose sur une tradition de travail en commun en écologie, mais aussi sur des similarités importantes concernant la profession d’écologue (réglementation des projets d’aménagement, réalisations d’études d’impact etc) avec toutefois des différences en termes de gestion des bases de données naturalistes. C’est pour faciliter cette étude à échelle internationale et bénéficier de savoirs pluridisciplinaires en écologie et en sciences humaines et sociales que ce projet a pris la forme d’un partenariat de recherche entre France et Canada, et entre deux laboratoires aux spécialités de recherche différentes.

Jeux de données prévus, étude de terrain prévue

Une enquête qualitative sera à réaliser. Les données seront issues d’entretiens semi-directifs avec des experts naturalistes prenant part à la concertation internationale pour la protection de la biodiversité, mais également en un temps d’observation participante des professionnels sur le terrain, lors des rencontres internationales. Une dernière source de données sera l’étude d’articles, de tribunes, de posts sur les réseaux sociaux issus de ces spécialistes, afin d’étudier le contenu de leurs discours.