En quelques mots

La dorsale Sud-Ouest de l’océan Indien : un corridor écologique clé dans un contexte de changement global

La haute mer couvre près de la moitié de la surface de la Terre, mais reste un territoire largement inexploré et peu protégé. Elle joue pourtant un rôle vital dans la régulation du climat, la séquestration du carbone et le maintien de la biodiversité marine. Elle est fortement exposée à la pêche illégale, l’exploitation non régulée et le manque de gouvernance. Cette thèse vise à combler un vide scientifique et politique en explorant la biodiversité d’une région méconnue mais potentiellement clé pour la conservation marine, qui pourrait constituer un corridor écologique au sein du Sud-Ouest de l’océan Indien. Elle propose une approche scientifique couplée à une perspective de gouvernance appliquée, autour de 3 axes : -Inventaire de la biodiversité de la surface à -5000m par des prélèvements d’ADN environnemental : une telle analyse à ces profondeurs et échelle est inédite. -Modélisation de la connectivité pour mettre en lumière le rôle écologique de la zone et les enjeux de conservation liés. -Analyse des implications en gouvernance internationale, formulation de recommandations pour éclairer les décideurs politiques (gestion durable). Les résultats seront partagés aux communautés scientifique et locales et au grand public par la rédaction d’articles, des conférences et des rencontres avec les pêcheurs. Soutenir ce projet, c’est investir dans une recherche stratégique à fort impact environnemental et politique, au service d’un océan plus durable et mieux gouverné.

Impacts sociétaux

- Droit environnemental

- Meilleure connaissance d’un milieu, d’un processus…

- Récolte de données

- Réduction des pressions (IPBES)

Porteur du projet

Structure

Cotutelle entre le Centre de Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement (CRBE) et l’Agence de Recherche pour la Biodiversité à La Réunion (ARBRE).

CRBE (Centre de Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement) : Université de Toulouse 3, Bâtiment 4R1, 118 route de Narbonne, 31062 cedex 9, 31077 Toulouse. ARBRE (Agence de Recherche pour la Biodiversité à la Réunion) : 34 avenue de la Grande Ourse, 97434 Saint-Gilles-les-bains.

Axes de recherche

L’objectif du CRBE est de promouvoir une approche intégrative du fonctionnement des écosystèmes afin d’aborder des problèmes environnementaux complexes, et contribuer à apporter des réponses rigoureuses et pertinentes face aux crises environnementales actuelles. Ses travaux sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes portent sur 4 thèmes : – Documenter la diversité de la vie dur terre et les conditions environnementales dans lesquelles le vivant se structure et se maintient ; – Comprendre les mécanismes par lesquels les perturbations affectent le vivant, les cycles bio-géochimiques et les relations biodiversité-fonction au sein des écosystèmes ; – Identifier les rôles des interactions biologiques et des processus évolutifs sur la capacité des espèces à s’adapter aux changements environnementaux ; – Proposer des outils en matière de gestion environnementale qui intègrent écologie, changements environnementaux, et interactions homme-environnement. D’autre part, ARBRE est une association de loi 1901 créée à La Réunion en 2016. Elle regroupe des membres experts issus de parcours scientifiques et biologiques. Elle est également composée d’un comité scientifique et de conseil, et d’un réseau de partenaires pour appuyer et soutenir les missions et les actions. L’association ARBRE a pour objet de contribuer à la veille, au suivi, et à la mise en valeur de la biodiversité (marine et terrestre) à La Réunion et dans l’Océan Indien, ainsi que de diffuser l’information et sensibiliser la population dès le plus jeune âge. Elle est également une association ayant pour objet l’étude et la protection de la nature. Elle permettra de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique. Depuis 2020, l’association possède l’agrément de protection de l’environnement. La Réunion est l’un des principaux hotspots de la biodiversité mondiale. Ainsi, préserver cette richesse et participer à sa mise en valeur représente un enjeu écologique, économique et sociétal majeur. Les domaines abordés sont la biodiversité, biologie, écologie, environnement, génétique, conservation et gestion de la biodiversité.

Équipe

Tutorat

Natacha Nikolic, Chercheuse INRAE et CRBE AQUA Université de Toulouse 3, Présidente de ARBRE

Parcours et expertise

Spécialisée en gestion et conservation des populations marines et dulcicoles, ses approches sont pluridisciplinaires mêlant la génétique, la biologie, l’halieutique, les mathématiques et la modélisation. Actuellement, Natacha Nikolic travaille sur l’adaptation des espèces aquatiques aux changements climatiques ainsi que sur la connectivité et l’abondance de différentes espèces présentant un fort intérêt économique et social (ex. les salmonidés, l’anguille, les esturgeons, et les thonidés) à l’aide de la génétique. Depuis 5 ans, elle est spécialisée en ADN ancien et elle fournit les premiers génomes complets de poisson diadrome de plus de 7000 ans afin d’améliorer les inférences d’histoire évolutive. D’autre part, elle développe des nouveaux outils d’indicateur de biodiversité (ex. à l’aide de l’ADN environnemental) et des modèles d’estimation de la taille efficace pour travailler sur les statuts de conservation des espèces menacées ou en dangers. Ses projets mettent également en exergue des modèles de prédiction utilisant l’intelligence artificielle du devenir des poissons sauvages. Chercheuse à l’INRAE au département AQUA et présidente de l’Agence de Recherche pour la Biodiversité à la Réunion (ARBRE – www.arb-reunion.fr), elle fait également partie des membres organisateurs du réseau ADN-O (https://www6.inrae.fr/reseau-adn-o/Membres). Elle a travaillé sur de nombreux modèles biologiques et occupé différents niveaux de responsabilité dans différents pays. Elle a ainsi été responsable scientifique de divers projets sur de nombreuses espèces (saumon, truite, anguille, thon, bonite, phoque, cétacé et élasmobranche). Elle a également participé à l’étude de l’impact anthropique et environnemental sur la moule verte d’Asie en Floride, la langoustine dans le Golfe de Gascogne, le vivaneau rouge, le pétrel à La Réunion, et le dauphin à bosse de Sahul en Australie. Depuis 2013, elle participe aux groupes de travail au sein des commissions internationales d’évaluation des stocks halieutiques et elle a été experte indépendante au sein de la Commission Européenne en 2016. Depuis 2015, elle a assuré des responsabilités dans la mise en œuvre d’approches innovantes pour la détection d’espèce et l’amélioration des indicateurs de biodiversité (ex. l’ADN environnemental). Elle a représenté à de nombreuses reprises la direction de l’Ifremer et l’IRD dans des instances gouvernementales régionales et internationales. Elle est fortement impliquée dans les urgences de préservation de la biodiversité avec des mises en applications concrètes comme l’Observatoire des élasmobranches au sein de l’Archipel des Mascareignes (MAEO) en 2021 dans le Sud-Ouest de l’océan Indien. Actuellement, elle supervise une thèse en génétique et évolution ainsi qu’une thèse en écologie. Par le passé, elle a également encadré avec succès un post-doctorat dans le cadre d’un important projet européen (POPSIZE), ainsi que 32 stagiaires au cours de sa carrière. Elle a valorisé l’ensemble de ses travaux en participant à de nombreuses conférences nationales et internationales (54) et en publiant dans des revues internationales (33 publications de rang A). Enfin, elle a également axé la valorisation de ses travaux vers i) le domaine finalisé de la gestion et de la conservation sous la forme de rédaction de nombreux rapports (29) et de l’élaboration de plusieurs développements de logiciels en biodiversité et génétique des populations, ainsi que ii) les sciences participatives sous forme de débats, évènements citoyens, livres pour enfants et films documentaires. En tant que chercheuse spécialisée en gestion et conservation des populations aquatiques, elle s’appuie sur une expertise multidisciplinaire en génétique, biologie, halieutique, mathématiques et modélisation. Dans le contexte de la recherche et de la préservation de l’environnement marin, sa nomination récente en tant que Chevalier de l’Ordre National du Mérite souligne son engagement soutenu envers la science, les citoyens, et la conservation de la nature. Son implication dans des projets internationaux et nationaux, ainsi que sa contribution à la formation de jeunes chercheurs, attestent de sa détermination à promouvoir la recherche scientifique et l’innovation en faveur de l’environnement. Forte de ses expériences et de sa reconnaissance récente, elle est convaincue de pouvoir apporter une contribution significative à la direction de ce projet de thèse, d’une pertinence primordiale pour l’analyse approfondie de la biodiversité en haute mer et le rôle des corridors écologiques dans le maintien de nos écosystèmes.

Candidat·e

Océane Desbonnes

Parcours

Ma formation initiale en biologie, suivie d’un master en écologie, écophysiologie et éthologie, m’a permis d’acquérir une expertise diversifiée. Grâce à ces études, j’ai développé des compétences solides en analyse de données et en méthodologie scientifique. Mes stages spécialisés en biologie marine, tant en laboratoire que sur le terrain, m’ont offert une expérience pratique essentielle. Pendant les trois dernières années, mon engagement au sein de l’association ARBRE et mon contrat au sein de l’Aquarium de la Réunion, m’ont permis d’acquérir des compétences variées : collecte et production de données marine, identification des espèces, analyse de données (programmation informatique, biostatistique et modélisation, gestion de bases de données, méthode du métabarcoding), communication scientifique (posters, publications scientifiques, rapports de missions, conférences scientifique et grand public, ateliers éducatifs), ainsi que montage et gestion de projets. J’ai participé à la campagne DMB/EMC, supervisée par Viviane Menezes, où j’ai mis en place un protocole de collecte des échantillons d’ADN environnementale (ADNe) qui seront utilisées dans le cadre de cette thèse. Les extractions de ces échantillons ont déjà été réalisés chez Argaly.

Présentation du projet

#Biodiversité marine

# ADN environnemental

# Connectivité

# Corridor écologique

# Gouvernance

# Sud-Ouest océan Indien

# BBNJ

Descriptif

Les zones de haute mer au-delà des juridictions nationales (ABNJ) sont riches en ressources et services écosystémiques vitaux, contribuant à la régulation du climat, la séquestration du carbone et la purification de l’air, tout en offrant un habitat à de nombreuses espèces. Elles abritent des monts sous-marins et cheminées hydrothermales, des écosystèmes uniques qui maintiennent une biodiversité importante malgré des conditions extrêmes : pression élevée, basses températures, obscurité, et rareté des nutriments. Elles servent aussi de voies migratoires et d’habitats essentiels pour diverses espèces, dont certaines menacées, notamment les prédateurs au sommet de la chaîne trophique. Pourtant, ces milieux restent peu protégés par les Aires Marines Protégées (AMP – Figure 1) et vulnérables à la pêche illégale (Illegal, unreported and unregulated fisheries). Il est crucial de mieux les intégrer dans les stratégies de conservation (FRB 2019).

L’objectif de cette thèse est de caractériser la biodiversité de la dorsale Sud-Ouest de l’océan Indien tout en examinant son rôle en tant que corridor entre l’Afrique du Sud et les îles des Mascareignes (hauts-lieux de biodiversité reconnus) et zone de transition entre différentes régions biogéographiques et écosystèmes marins. Cette étude formulera ainsi des recommandations de gouvernance pour ces zones de derniers refuges, contribuant à combler une lacune majeure dans notre compréhension de la biodiversité marine en haute mer.

Cette thèse s’articule autour de 3 axes :

– Inventaire et abondance des espèces : établir un inventaire des espèces et à estimer leur diversité locale (alpha) et inter-site (bêta) pour une même gamme de profondeur, ainsi qu’entre la surface et le fond, grâce à des prélèvements d’ADN environnemental déjà effectués (Figure 2.A). Des études comparatives de la diversité verticale (colonne d’eau) et horizontale (échelle de la dorsale océanique) permettront de dresser un bilan génétique, taxonomique et écosystémique. Ces résultats seront ensuite mis en relation avec les paramètres physico-chimiques, également déjà collectés, pour identifier les variables explicatives stratifiant les écosystèmes.

– Modélisation de la connectivité : modéliser la dispersion des particules sous dérives courantologique (ex. Figure 2.B) afin d’étudier la connectivité au niveau de la dorsale Sud-Ouest de l’océan Indien avec les écosystèmes côtiers et insulaires. Nous utiliserons Ichthyop, un modèle lagrangien simulant la dispersion larvaire en fonction de facteurs physiques et biologiques (frai, transport, comportement, croissance, mortalité, installation). L’un des objectifs principaux de ce travail sera d’évaluer si la dorsale Sud-Ouest constitue un corridor écologique. Ces résultats permettront d’identifier les enjeux de conservation.

– Implication en termes de gouvernance : Située hors juridictions nationales, la région ne bénéficie pas des protections habituelles comme les ZEE. Elle est fréquentée par de nombreux navires : d’abord des navires de pêche internationaux, opérant souvent sans contrôle et menaçant ainsi la biodiversité locale et les écosystèmes environnants, mais aussi des navires d’exploration des gisements souterrains. Les résultats des deux premiers axes permettront de fournir des données essentielles sur la biodiversité, la connectivité et les rôles entre écosystèmes, pour faciliter l’élaboration de stratégies de gestion adaptées. Ce travail aura une portée de sensibilisation sur les décideurs et parties prenantes envers l’importance de protéger ces zones. Si la dorsale Sud-Ouest est confirmée comme un corridor écologique, ces résultats pourront alimenter directement plusieurs dispositifs internationaux :

– ils pourraient contribuer à une désignation en tant qu’Aire Marine Protégée (AMP) de haute mer dans le cadre du nouveau traité international sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales (BBNJ, ONU 2023) ;

– ils pourraient justifier son inscription comme Zone d’importance écologique ou biologique (ZIEB/EBSAs) reconnue par la Convention sur la diversité biologique, ou encore comme Zone clé pour la biodiversité (KBA) dans le cadre de l’UICN ;

– ils pourraient également être mobilisés dans les instances régionales telles que la Convention de Nairobi et les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP, ex. CTOI/IOTC), afin de soutenir des mesures de conservation (quotas, fermetures spatio-temporelles, régulation de la pêche illégale).

Pour une cohérence multipartite, l’ensemble des résultats de cette thèse sera partagé avec le groupe de travail sur la gouvernance en haute mer de l’Océan Indien (ROGS TF Océan Indien – Western Indian Ocean Regional Ocean Governance Task Force). Cette instance constitue un cadre de dialogue et de collaboration entre chercheurs, gestionnaires et décideurs régionaux, et représente un levier stratégique pour promouvoir une gouvernance durable des écosystèmes marins transfrontaliers.

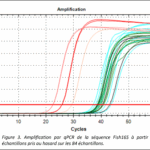

Concernant la faisabilité, le projet présente peu de risques puisque l’essentiel du travail de terrain et de collecte est déjà réalisé. Au total, 84 échantillons d’ADNe ont été collectés le long de la dorsale, accompagnés de données physico-chimiques détaillées (température, pH, courantologie, abondance phytoplanctonique). L’ensemble des échantillons a déjà été extrait et les ADN quantifiés. Des tests de qPCR ciblant le marqueur Fish16S ont confirmé la détection d’ADN de poissons dans un large panel d’échantillons (Figure 3), attestant de la qualité du matériel biologique et de la pertinence de la démarche. Ces résultats préliminaires garantissent la solidité de la suite des analyses et réduisent considérablement les incertitudes liées à la faisabilité technique. De plus, le projet bénéficie d’un encadrement scientifique solide et multidisciplinaire : la direction principale est assurée par le Dr. Natacha Nikolic (INRAE/CRBE, présidente de l’ARBRE), experte reconnue dans le milieu marin et génétique, épaulée par le Dr. Viviane Menezes (Woods Hole Oceanographic Institute, spécialiste en océanographie physique), et par des collaborations institutionnelles fortes (Université de Toulouse 3, WHOI, IRD, ROGS TF Océan Indien, WIOMSA, GIZ, CLI). À l’échelle locale, le projet est également renforcé par la présence au sein d’ARBRE de la chercheuse Estelle Crochelet, spécialiste de la connectivité marine. Cet encadrement diversifié et complémentaire limite considérablement les risques scientifiques et méthodologiques. Enfin, le caractère déjà opérationnel des jeux de données, associé à la mobilisation d’un réseau de partenaires régionaux et internationaux, garantit non seulement la faisabilité technique du projet, mais aussi la valorisation optimale des résultats.

Jeux de données prévus, étude de terrain prévue

L’expédition DMB (Deep Madagascar Basin), menée en 2023 par le Woods Hole Institute of Oceanography (WHOI), a permis de collecter des données océanographiques inédites le long de la dorsale Sud-Ouest de l’océan Indien. Océane Desbonnes, membre de l’association ARBRE, en collaboration avec les docteures Natacha Nikolic et Estelle Crochelet, y a mis en place un protocole de collecte en ADN environnemental (ADNe). L’ADNe, constitué de fragments d’ADN laissés dans l’environnement, est extrait d’échantillons d’eau et peut provenir de mucus, fèces, derme, urine ou sang. Cette campagne a permis de collecter 84 échantillons répartis sur 42 stations entre 5300 m de profondeur et la surface, grâce à une rosette équipée de 22 bouteilles Niskin (30 L chacune). Les prélèvements ont été réalisés sur la pente continentale sud de Madagascar et au niveau de la dorsale Sud-Ouest, incluant quatre monts sous-marins et failles (Gallieni, Atlantis II, Novara et Melville). À chaque station, un prélèvement a été effectué en profondeur (jusqu’à 500 m du fond) et un en zone superficielle (100 à 5 m sous la surface). Des mesures de température, salinité, concentration en chlorophylle, concentration en oxygène, direction et vitesse du courant ont été réalisées sur les points d’échantillonnage, sur toute la colonne d’eau via des capteurs CTD (Conductivity, Temperature, Depth) et LADCP (Lowered Acoustic Doppler Current Profiler). Des capteurs, mouillages et appareils dérivants ont aussi été déployés pour analyser les courants régionaux. Ainsi, les données nécessaires au projet ont déjà été récoltées, les ADN ont été extraits pour être conservés à -20°C et seront analysées avec différentes amorces (vertébrés, invertébrés, métazoaires et protozoaires).

Programme de recherche

Les monts sous-marins sont de véritables hotspots de biodiversité, offrant des habitats uniques, souvent isolés et relativement préservés des pressions humaines directes. Ils abritent des communautés benthiques riches, des espèces endémiques ainsi que de grands prédateurs marins jouant un rôle central dans le maintien de l’équilibre trophique des écosystèmes. En reliant des écosystèmes côtiers et hauturiers, ces structures sous-marines constituent également des étapes critiques pour de nombreuses espèces migratrices.

La connectivité marine, assurée notamment par la dispersion larvaire et l’influence des courants océaniques, est un processus clé pour maintenir la diversité génétique, favoriser le recrutement et accroître la résilience des populations face aux perturbations environnementales. Comprendre ces flux et leur rôle de corridors écologiques est essentiel pour évaluer l’efficacité des Aires Marines Protégées (AMP), optimiser leur mise en réseau et concevoir des stratégies de conservation adaptées à l’échelle régionale et transfrontalière.

Cependant, la gouvernance des hautes mers demeure un défi majeur, ces espaces échappant aux juridictions nationales et ne bénéficiant pas des protections des Zones Économiques Exclusives (ZEE). Des instruments juridiques internationaux existent, tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) ou le récent traité de l’ONU sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ, 2023), ainsi que les processus de désignation de zones d’importance écologique ou biologique (ZIEB/EBSAs) dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Néanmoins, la mise en œuvre effective dépend de la coopération internationale et du renforcement des mécanismes de gestion. Ces écosystèmes sont en effet directement menacés par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), par les perspectives d’exploitation minière en eaux profondes, ainsi que par les impacts du changement climatique (acidification, réchauffement, désoxygénation), ce qui rend leur protection plus urgente que jamais.

Ce projet de recherche s’inscrit dans les objectifs nationaux et internationaux de conservation des zones au-delà des juridictions nationales (ABNJ) et de régulation des activités humaines en haute mer. Il contribuera à générer des données inédites sur la biodiversité et la connectivité dans la dorsale Sud-Ouest de l’océan Indien, données indispensables pour nourrir les discussions sur la création d’AMP de haute mer, de ZIEB ou de zones clés pour la biodiversité (KBA).

Enfin, le projet reposera sur un réseau solide de collaborations régionales et internationales, notamment dans le cadre du ROGS TF Océan Indien (Western Indian Ocean Regional Ocean Governance Task Force), impliquant le Secrétariat de la Convention de Nairobi (NCS), la Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA), le GIZ (Western Indian Ocean Governance Initiative Project), le Collective Leadership Institute (CLI) et l’IRD. Ce cadre multipartite constituera un levier stratégique pour renforcer la gouvernance durable des écosystèmes marins transfrontaliers et assurer une meilleure intégration scientifique, politique et sociétale des résultats de ce travail.